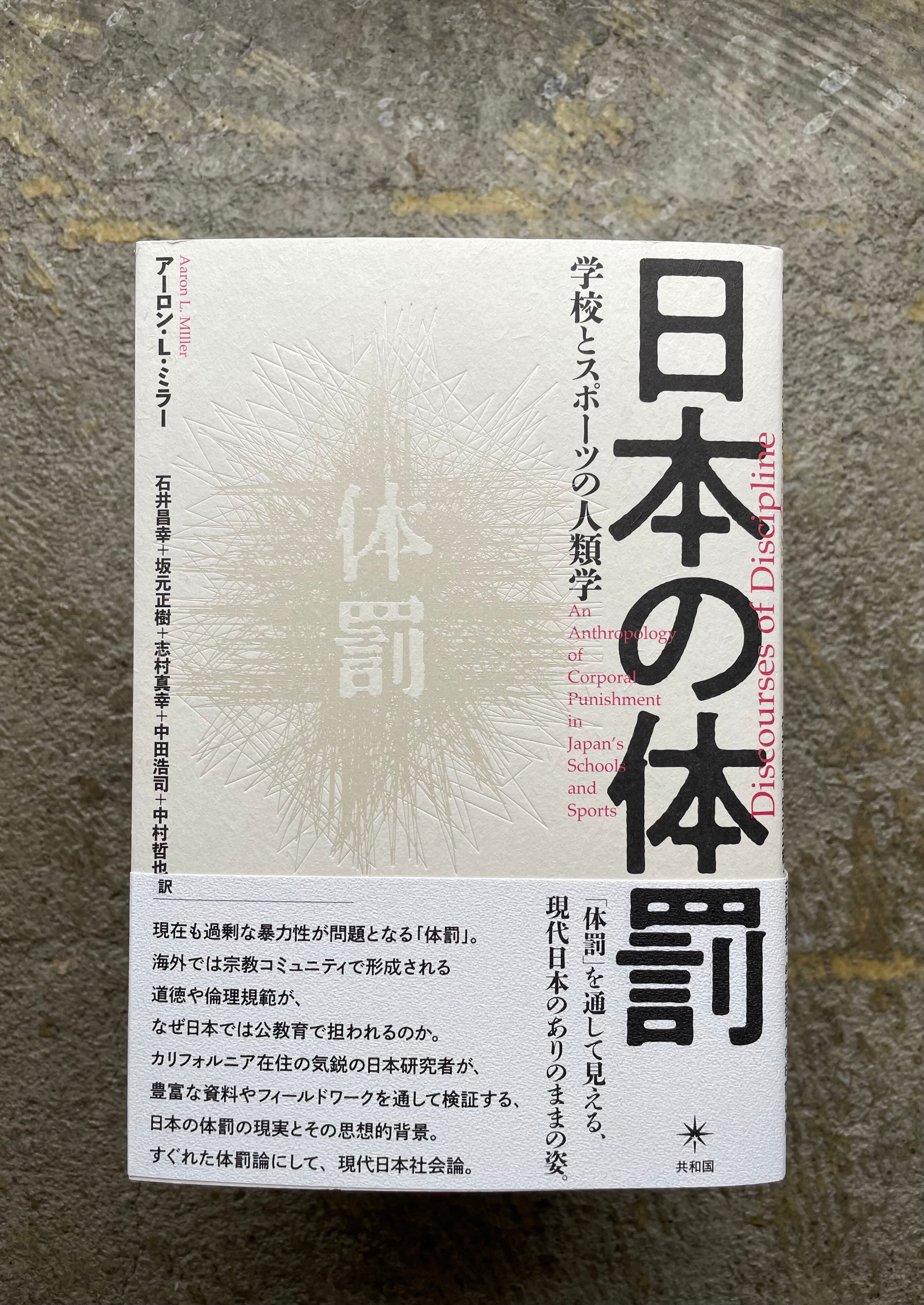

日本の体罰

¥3,960 税込

SOLD OUT

別途送料がかかります。送料を確認する

『日本の体罰』学校とスポーツの人類学

アーロン・L・ミラー

石井昌幸 + 坂元正樹 + 志村真幸 + 中田浩司 + 中村哲也

四六判 縦188mm × 横125mm

404ページ

義務教育はもちろん、「ヨットスクール」から大相撲やサッカーをはじめとするスポーツの現場で、いまもしばしば問題になる「体罰」。海外では宗教コミュニティで形成される道徳や倫理規範が、なぜ日本では公教育で担われるのか。それは儒教や武士道、軍国主義などの歴史に淵源を持つものなのか?

カリフォルニア在住の気鋭の日本研究者が、豊富な資料や日本国内でのフィールドワークを通して検証する、日本の体罰の現実とその実態。体罰論であるだけでなく、すぐれた日本論ともなっている。

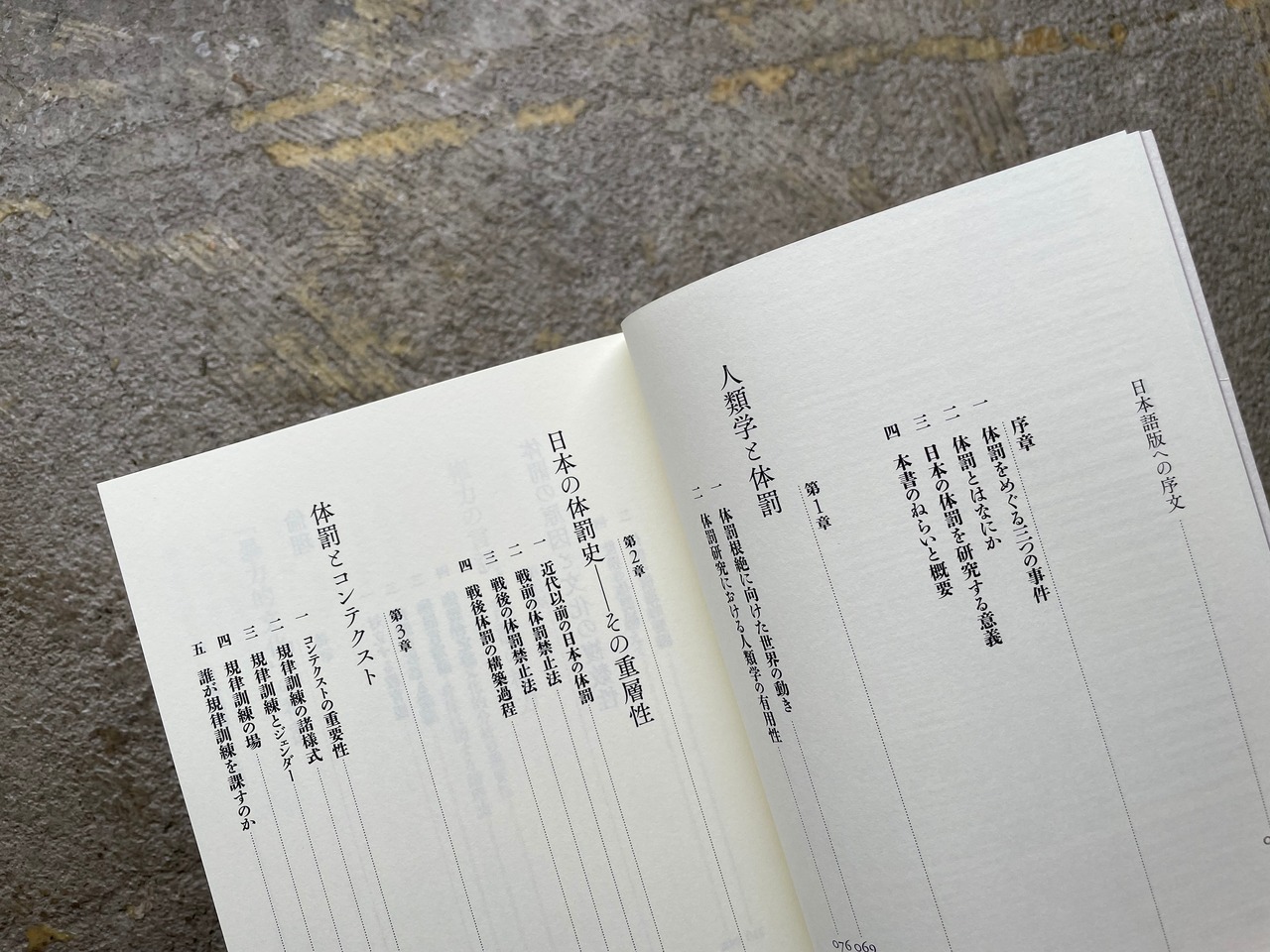

目次

日本語版への序文 011

序章

1 体罰をめぐる三つの事件

2 体罰とはなにか

3 日本の体罰を研究する意義

4 本書のねらいと概要

第1章 人類学と体罰

一 体罰根絶に向けた世界の動き

二 体罰研究における人類学の有用性

第2章

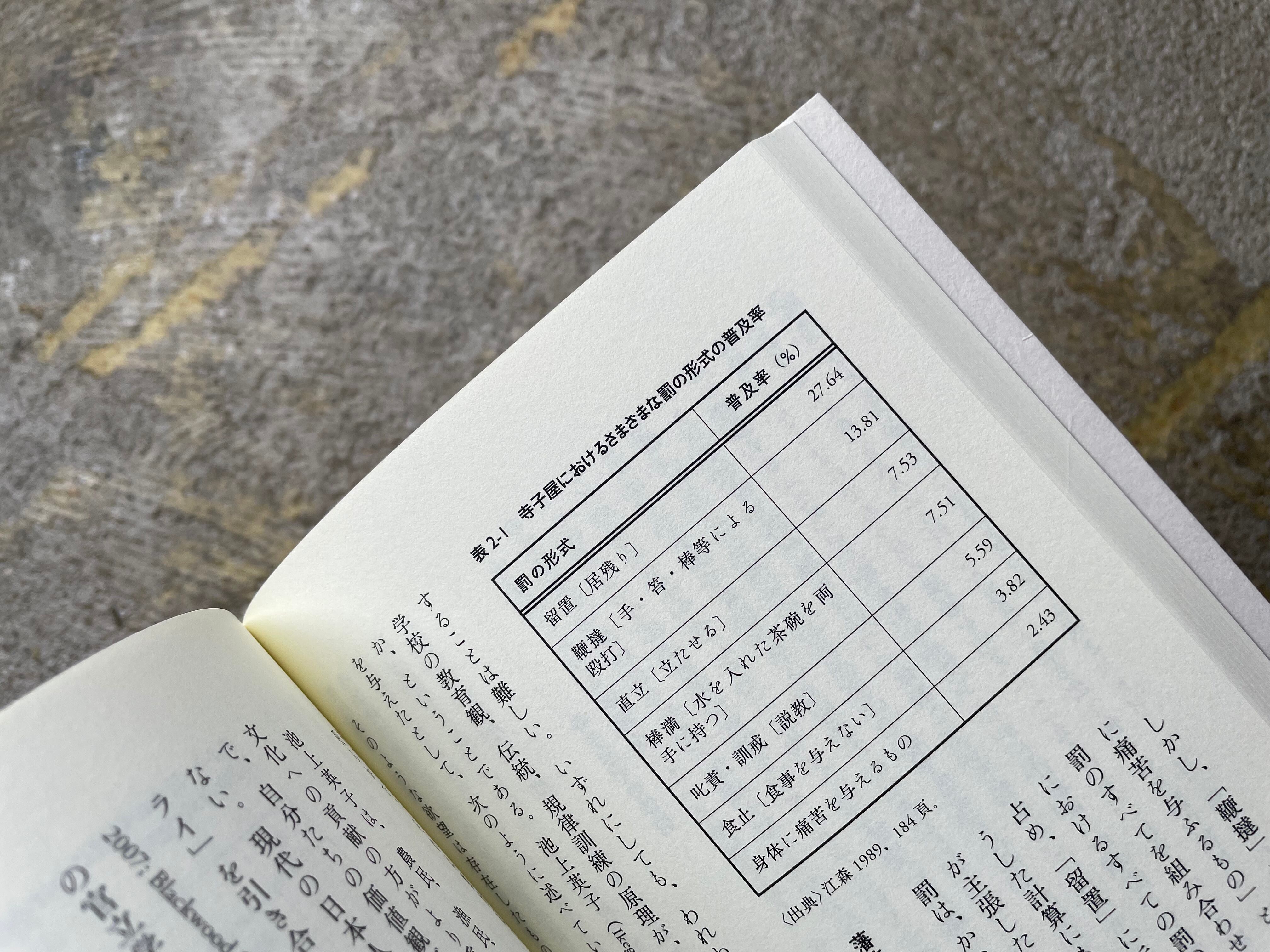

日本の体罰史―その重層性

一 近代以前の日本の体罰

二 戦前の体罰禁止法

三 戦後の体罰禁止法

四 戦後体罰の構築過程

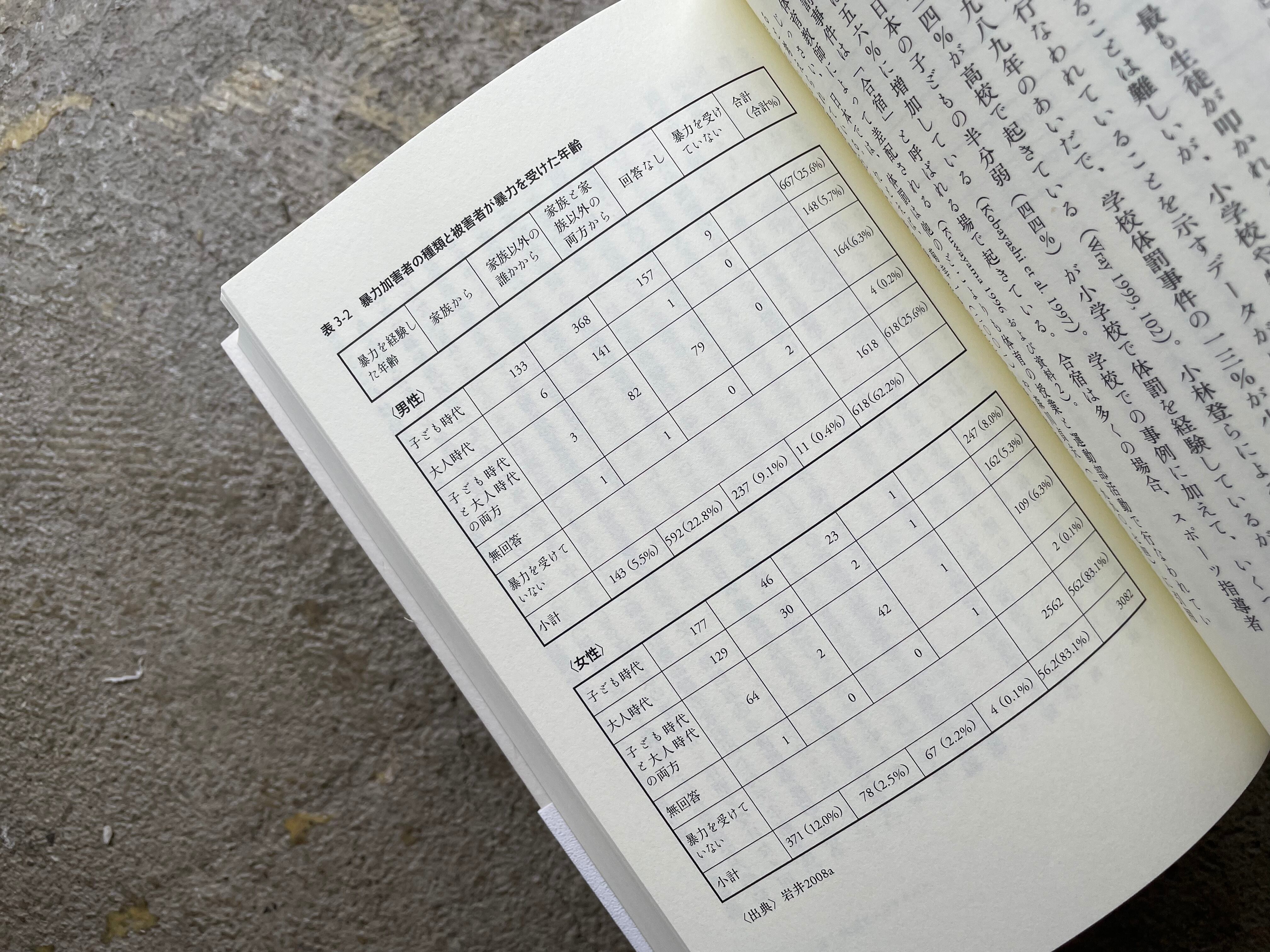

第3章 体罰とコンテクスト

一 コンテクストの重要性

二 規律訓練の諸様式

三 規律訓練とジェンダー

四 規律訓練の場

五 誰が規律訓練を課すのか

六 規律訓練の「言語」

第4章 倫理

一 対立する教育観

二 善悪をめぐる議論

三 体罰肯定論

四 体罰否定論

第5章 体罰の原因と文化の複数性

一 世界の体罰観

二 体罰の構造的要因

三 体罰の文化的要因

四 文化主義を越えて

第6章 権力の言説、言説の権力

一 歴史的・通文化的分析の重要性

二 権力・暴力・身体に関する諸理論

三 沈黙・言語・行動

終章 「暴力的文化」の神話

補論 アメリカ合衆国における体罰

資料1 精選体罰関連研究リスト(1979~2008年)

資料2 日本の主要な体罰事件(1976年~2010年)

注

参考文献

訳者あとがき

索引

前書きなど

《秩序や規律というものは、どんな社会にも存在する。社会が社会として維持されるためには、成員が大なり小なりその秩序や規律・規範を内面化していなければならない。もちろん、個人というレベルでみれば、それにうまく順応できない者や、そこから逸脱する者は、いつの時代、どの社会にも一定数いるに違いない。社会の側でも、政治や宗教、あるいは慣習や伝統などの圧力によって、秩序や規律が厳格に成員に強要される社会もあれば、個人の自由度が比較的高い社会もある。さらに、秩序や規律のありかた自体、時代とともに変化する。しかし、それでも大部分の人間が、当該社会の秩序や規律を一定の幅のなかで遵守しているからこそ、社会というものは成り立つのだろうし、そもそもそうした秩序や規律そのものが存在しない社会というものは想像しづらい。

だとすると、秩序や規律を子どもに教え込み、これを再生産するための何らかの仕組みが社会には必要となるはずであり、じっさいそのような仕組みもまた、どの社会にも存在する。著者ミラーが本書で「ディシプリン」と呼ぶのは、まずはそのような、秩序や規律を子どもに教え込むための「躾」や「訓練」のことであり、同時にそうした社会の規律や規範そのもののことでもある。

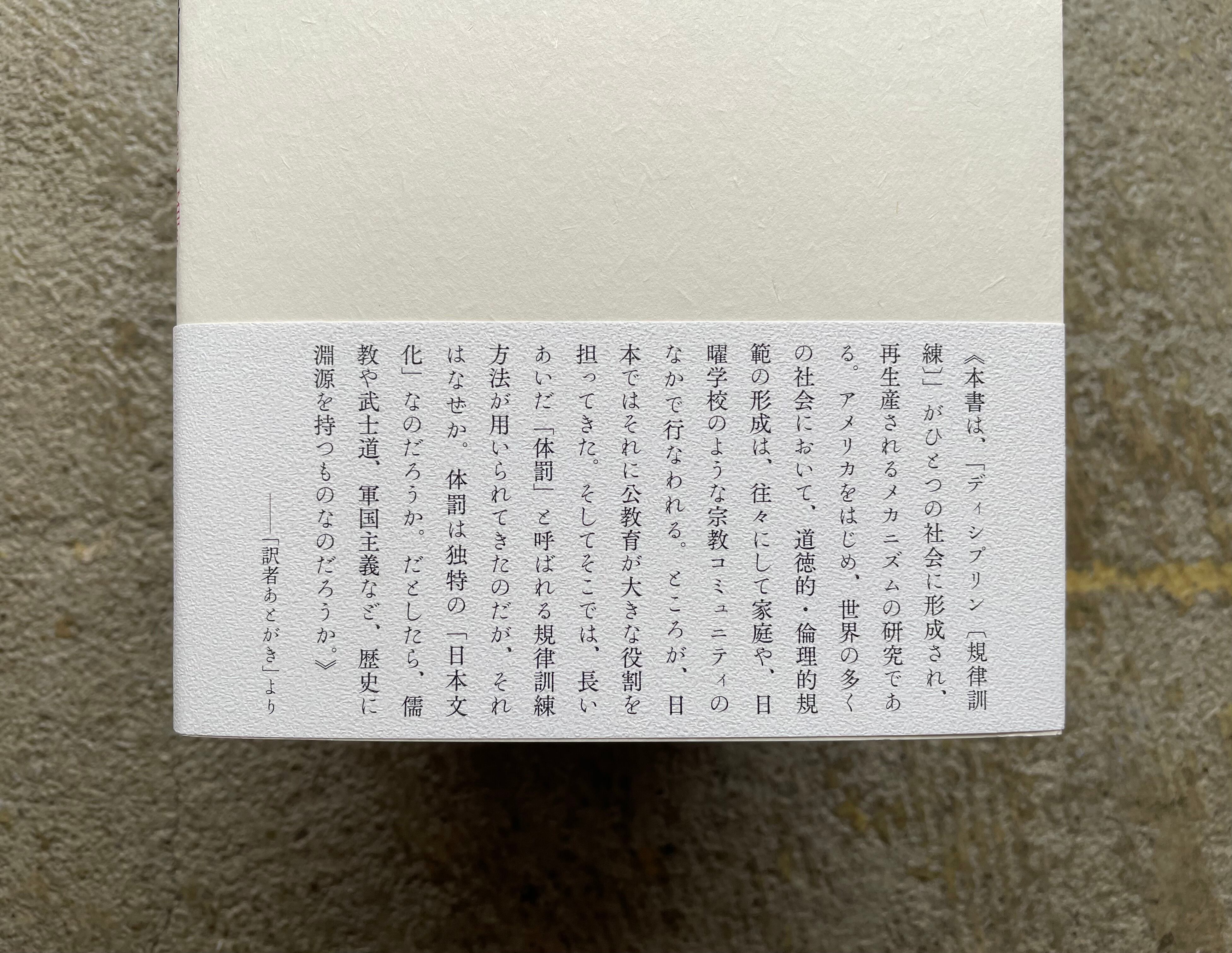

本書は、この「ディシプリン」が、一つの社会において形成され、再生産されるメカニズムの研究である。アメリカをはじめ、世界の多くの社会において、道徳的・倫理的規範の形成は、往々にして家庭や、日曜学校のような宗教コミュニティのなかで行なわれる。ところが、日本ではそれに公教育が大きな役割を担ってきた。そしてそこでは、長いあいだ「体罰」と呼ばれる規律訓練方法が用いられてきたのだが、それはなぜか。体罰は独特の「日本文化」なのだろうか。だとしたら、儒教や武士道、軍国主義など、歴史に淵源を持つものなのだろうか。

文化研究の書である本書は、しかし、体罰が存在する理由を、「文化」や「国民性」によって説明することからいったん距離を置く。そして、歴史や制度や経済、個人の主体的な選択の多様性など、狭義の文化以外の要素を丹念に精査していくのである》――「訳者あとがき」より

版元から一言

体罰反対!

アーロン・L・ミラー

1980年、カリフォルニア州サンフランシスコ生まれ。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)政治学部卒業。オックスフォード大学にて社会人類学で博士号取得。現在、カリフォルニア州立大学イーストベイ校および

セントメアリーズカレッジ・オブ・カリフォルニア講師。専攻は文化人類学、日本研究。

主な業績に以下のものがある。

石井昌幸(イシイマサユキ)

1963年、島根県生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。早稲田大学スポーツ科学学術院教授・競技スポーツセンター所長。専攻は、スポーツ史。

著書に、『スポーツの世界史』(共著、一色出版、2018)、訳書に、『スポーツ人類学』(共訳、共和国、2020)など。

坂元正樹(サカモトマサキ)

1974年、福岡県生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。神戸市外国語大学非常勤講師。専攻は、スポーツ文化史。

著書に、『十九世紀イギリス自転車事情』(共和国、2015)など。

志村真幸(シムラマサキ)

1977年、神奈川県生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。南方熊楠顕彰会理事、慶應義塾大学非常勤講師。専攻は、比較文化研究。

著書に、『熊楠と幽霊』(集英社インターナショナル、2021)、『南方熊楠のロンドン』(慶應義塾大学出版会、2020)など。

中田浩司(ナカダヒロシ)

1982年、大阪府生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。宝塚医療大学講師。専攻は、18世紀フランス教育思想。

著書に、『教育原理 事始め』(共著、大学教育出版、2018)など。

中村哲也(ナカムラテツヤ)

1978年、大阪府生まれ。一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。高知大学地域協働学部准教授。専攻は、スポーツ史。

著書に、『部活動学 子どもが主体のクラブをつくる24の視点』(共著、ベースボールマガジン社、2020)など。

-

レビュー

(1240)

-

送料・配送方法について

-

お支払い方法について

¥3,960 税込

SOLD OUT