スタンダードブックストア

〒543-0056 大阪市天王寺区堀越町8-16

TENNOJI BASE

TEL 06-6796-8933 火曜定休

-

奥井亜紗子『関西大衆食堂の社会史』

¥3,300

うどんや丼等の飲食に加えて店頭でおはぎや赤飯を販売した「餅系食堂」は、京阪神都市圏の下町商店街に典型的な「昔ながら」の大衆食堂である。本書は、この餅系食堂のモノグラフを通して戦後日本の都市移動と家族変動および地域社会の姿を描き出す。 判型:A5判 頁数:254頁 【著者紹介】 奥井亜紗子(おくい・あさこ) 2006年 神戸大学大学院文化学研究科社会文化専攻修了。 現 在 京都女子大学現代社会学部准教授(社会学)。博士(学術)。 著 書 『農村─都市移動と家族変動の歴史社会学──近現代日本における「近代家族の大衆化」再考』晃洋書房、2011年〈第7回日本村落研究学会奨励賞・第5回地域社会学会奨励賞受 賞〉。 『人の移動からみた農山漁村──村落研究の新たな地平』共著、農山漁村文化協会、2020年。 『家と子どもの社会史──日本における後継者育成の研究』共著、吉川弘文館、2022年。 『1%の隣人たち──豊岡発!外国人住民と共に生きる地域社会』共著、昭和堂、2024年、ほか。

-

馬田草織『ポルトガルのごはんとおつまみ』

¥1,760

SOLD OUT

あっという間に作れてビールとワインが止まらない! 日本人になじみやすい魚介や肉、ごはんものがすごく簡単できちゃいます! たら、手羽先、じゃがいも、トマト、あさりなど、いつもの食材があっという間にポルトガルの味に。ごはんが進んでビールもワインも止まらない、日本人になじみやすい魚介や肉、ごはんものがすごく簡単にできちゃいます! 日本で買える、お手頃ポルトガルワイン24本も紹介。 第1章 魚介が食べたい! 第2章 とにかく肉! 第3章 一皿でつまみ&シメになるごはんもの 第4章 野菜でもう一品 おまけ パパッと作れる絶品つまみ 判型・ページ数:A5 ・ 200ページ

-

馬田草織『ホルモン大航海時代』

¥1,650

人は誰かの示したお手本やレシピ通りになんて生きられない。 人生の大海原に漕ぎ出すあなたへ届けたい、毎日を機嫌よく過ごすための(ほぼ)一人前で作れるレシピ。 人はみな、ホルモン大航海時代をゆく小舟のようなもの。 思春期はホルモンの嵐の往路を、更年期はその復路の嵐を進む。そして進みながら戸惑う。 婚期とは?結婚とは?離婚とは?母とは?娘とは?老いとは? ポルトガル料理研究家で文筆家の著者が 人生の大海原で奮闘するあなたに届けたい、 毎日を機嫌よく過ごすためのエッセイと、ほぼ一人前レシピ23品。 「人は誰かの示したお手本やレシピ通りになんて生きられない」 だから日々のごはんこそ、我儘に作るのだ。 1章 お手本には囚われたくない、料理も生き方も(だってお手本は誰かが作った理想) お手本の呪い/生き方を最適化する/鶏もつを塩味で煮る/さよならから、はじめる/伝言ゲーム(味の) ・レンチン蒸し鶏ごはん ・鶏もつ塩煮 ・あの鍋 ・ワンボウルたらこパスタ 2章 米で呑む国、ポルトガル(ひとり訪れた先で見つけた新しい価値観) 35歳ひとり大航海時代/女たちの厨房/ルシア姉さん/で、サヨーリはなにが大事なの?/産むタイミング問題 ・鴨ごはん ・ポルトガル式あさりごはん ・トマトごはんと豆鰺フリット ・砂肝のガーリックパプリカ炒め ・サワーポテタコ 3章 いつの日か、ひとり暮らしをするきみへ ひとり暮らし宣言/自分マニア/私専用レシピブック/鶏団子鍋セラピー/背徳の生ハムごはん/フリーダム自炊 ・心のままに鶏団子鍋 ・背徳の生ハムごはん ・愛しの納豆蕎麦炒め ・たこの温かいカルパッチョ ・おいしいキムチの炒飯 ・塩豚と野菜のハーブ蒸し ・長芋のり塩ポテト 4章 親子だもの(親になったが子でもある) 謝罪ぶりかま/下戸がほやを捌く/『おかめ』の時間 ・日曜日のじゃが芋お焼き ・湯気プリン ・気ままに白玉団子 5章 私だけの航海を続ける(そして楽しく生きる) 食堂を開く/ボジャドール岬を越える/フライパンホットサンド ・フライパンホットサンド3種(キャベツ・玉ねぎ・山盛りレタス) ・寝ぐせカスタードトースト おわりに 判型:A5 総ページ数:208 刷色:4C 馬田草織(ばだ・さおり) 1970年東京生まれ。文筆家、ポルトガル料理研究家。食や旅を軸に雑誌や書籍、WEBなどで執筆。ワインを楽しみ料理を味わう教室「ポルトガル食堂」を主宰。著書に『ようこそポルトガル食堂へ』(幻冬舎文庫)、『ポルトガルのごはんとおつまみ』(大和書房)『ムイト・ボン! ポルトガルを食べる旅』(産業編集センター)。

-

山口祐加『世界自炊紀行』

¥2,750

世界には、 今晩の献立を考えない人たちがいる 自炊料理家の著者の元に寄せられる「献立作りが苦痛」「いつも同じ料理ばかりでマンネリに」「スーパーで途方にくれる」という自炊に悩める人々の声。これって日本だけ?「世界の自炊」はどうなっているんだろう? と思った著者は飛行機に飛び乗っていた――。 2024年の間に全世界12か国、38家庭を取材。それぞれ各国から2家庭を厳選し、合計24組の自炊事情を12種の自炊レシピと共に紹介する。同時代を生きる人々、それぞれの「自炊する意味」とは。 奥野克巳(文化人類学者) 「12か国の食卓を巡る旅の果てに、いちばん意外だったのは日本人の自炊だった」 内澤旬子(文筆家、イラストレーター) 「和食はもちろん、中華イタリアン、フレンチ、エスニックと自国以外の料理も何品も作り、栄養衛生にも配慮する。しかも担うのは主に女性……などなど、日本の家庭料理にまつわる「常識」は世界からはどう見える?? 自炊料理研究家が世界各地の自炊人を訪ねて作り味わう自炊紀行。現地レストランでも味わえない自炊レシピ満載」 【著者より】 本書は一気読みすると手のひらの上で世界一周をした気分に浸れるだろうし、寝る前に一家族ずつ読んでちょっとずつ楽しんでもらうのも良いと思う。この本を読んでくださる方が私の旅を追体験し、自炊という身近な行為を客観的に見て(世界各地と比べて!)、ご自身の生活に何かしらプラスになるヒントが手渡せたら、心からこの本を書いて良かったと思える。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【目次】 はじめに 1 台湾編:外食文化が根付いた国で自炊をするということ 2 韓国編:自炊よりも外食した方が、たくさん野菜が食べられる国 3 ポルトガル編:魚介類と米の国の日常食とは 4 スペイン編:一日五回の食事を摂る国へ⁉ 5 フランス編:「おいしい」の国の自炊事情とは 6 トルコ編:「本当のトルコ料理」を探して 7 イタリア編:地域性のある食文化が根付く「イタリアの自炊事情」 8 メキシコ編:スペインの侵略がもたらした食文化の変革 9 ペルー編:注目度急上昇、ペルー料理がおいしい理由とは 10 タイ編:毎日・毎食、外食で困らない国でなぜ自炊するのだろうか? 11 ベトナム編:本当の「家庭料理」に会いたくて 12 ラオス編:何も知らない国の自炊に出会うこと おわりに 四六判並製 568頁 ◇山口祐加(やまぐち・ゆか) 自炊料理家。1992年生まれ。東京都出身。出版社、食のPR会社を経て独立。7歳から料理に親しみ、料理の楽しさを広げるために料理初心者に向けた料理教室「自炊レッスン」や小学生向けの「オンライン子ども自炊レッスン」、レシピ・エッセイの執筆、ポッドキャスト番組「聞くだけでごはんができるラジオ」などは多岐にわたって活動中。著書に『自分のために料理を作る自炊からはじまる「ケア」の話』(星野概念との共著、晶文社/紀伊國屋じんぶん大賞2024入賞)、『自炊の壁 料理の「めんどい」を乗り越える100の方法 』(佐々木典士との共著、ダイヤモンド社)など多数。

-

『新百姓』2号「米をくう」

¥3,150

【編集長おぼけんさんより】 便利で安定した現在の米供給システムは、ありがたいもの。 しかし、効率のみを重視するあまり、稲作から炊飯まで、「米をくう」営みの中に溢れていた つくる喜びや楽しみも、失われてきたのではないでしょうか? 安定した米供給システムを土台にするからこそ、安心して、思いっきり「米をくう」で遊ぶ。 そんな新しい社会は、どうやったら実現できるのか? そんな想いのもと、本号では、 『まぁまぁマガジン』編集長で文筆家の服部みれいさん、 『米の日本史』などで知られる稲作文化研究の第一人者・佐藤洋一郎さん、 『小さな田んぼでイネづくり』などの著者で、石垣島で稲作に取り組む笹村出さんをはじめ、 常識に囚われずに、文明、テクノロジー、文化、技と知恵の各視点から、 「米をくう」を探究してきた先輩方との対話を通じて、新しいものの見方、最先端の問い、創造の余白に触れて参りました。 読めば、お米を釜で焚いてみたくなる。 読めば、自分で田んぼをやってみたくなる。 読めば、炊きたてのご飯がいつもの何倍も愛おしくなる。 そんな一冊になっていると思います。 また、奇しくも今年は米不足が話題となりました。 その意味でも、多くの方が「米をくう」への関心を高めているタイミングであり、 貴店にいらっしゃるお客様にも興味を持っていただけるのでは、と考えております。 【目次】 017 Chapter 01 新百姓的考現学 020 どうすれば私たちは繋がりを取り戻せるだろうか? Korpi家の田植え 028 日々の暮らしから自分を解放するには? [インタビュー]服部みれいさん 044 ハッキンチェア 049 Chapter 02 特集 米をくう 1)文明と物語の視点から 060 そもそも人間にとって「米をくう」って何? [インタビュー]佐藤洋一郎さん 072 人類と「米をくう」のコンテキスト 076「米をくう」と人類 1「米をくう」の起源 / 2 畑作牧畜文明と稲作漁撈文明 3「米をくう」と世界の信仰 / 4「米をくう」の現状 5「米をくう」の品種と栽培方法 / 6 栄養源としての「米をくう」 7「米をくう」さまざまな調理法 086 「米をくう」で遊ぶ [数学の視点から] [寄稿]小林知樹さん 2)デザインと科学の視点から 094 どうすれば「米をくう」はもっと楽しくなるか? [インタビュー]日吉有為さん 106 「米をくう」で遊ぶ [デザインの視点から [寄稿]田中 淳さん 108 レベル別「米をくう」の道具 112 ハンドツール | アルファ米 116 「米をくう」と最先端テクノロジー 3) 道具と知恵の視点から 124 どうすれば「米をくう」をこの手でつくり出せるか? [インタビュー]笹村 出さん 142 「米をくう」の単位 146 「米をくう」の本質の探究者 福岡正信 150 「米をくう」10の型 154 一隅から | 藝術農民 4) 調和・喜び・からだの視点から 162 どうすれば私たちは「米をくう」で遊べるか?① [インタビュー]長坂潔暁さん 180 どうすれば私たちは「米をくう」で遊べるか?② [インタビュー]義本紀子さん 192 「米をくう」と日本の信仰 196 糸波の構造 | 田の神様ってなんだ? 204 いま、うしなわれつつある風景 | どぶろく祭り 208 23世紀の昔話 | おむすびころりん 212 道の具 | 五十嵐窯の鎬飯碗 216 YABABON [002号参考図書] 220 「米をくう」探究の旅 ツールガイド 236 編集後記「稲作は芸術だ」 239 Chapter 03 巻末付録 240 『新百姓』99のテーマ 242 新百姓、これまでの物語 / 『新百姓』と一緒に企んでください! 245 じぶん革命! Revolubon! 246 写真解説 250 新百姓1号取扱店 252 ご寄付のお願い&3373名限定会員募集のご案内 / 2号制作を支えてくれた寄付者の皆様 ■『新百姓』2号概要 発酵部数|8,888冊限定、全てに手作業でシリアルナンバー打刻 定 価|3,150円(税込) (=米サイコウ!) 判 型|B5変形判 頁 数|254P(フルカラー) ※本号は、1号で使用していた厚みの紙が生産終了となった関係で、 紙質は同じものの、1枚あたりの厚みが少し薄くなった紙を使用しております。 そのため、その分ページ数とコンテンツを拡充しました。

-

【サイン本】おぼけん(雑誌「新百姓」編集長)『新百姓宣言』

¥1,100

SOLD OUT

※ 編集長おぼけんさんの直筆サイン本です。 本書は、雑誌『新百姓』編集長が、『新百姓』の背景にある考えと経験、 そして『新百姓』に至るまでの試行錯誤のプロセスについて書いた本です。 人間がシステムに隷属するのではなく、創造の主体として、 一人ひとりの創造性がより自由に解放されるには? 本書では、今のCapitalism(資本主義)に至る社会システムのコンテキストとその本質や機能不全について考えた上で、 「つくる喜び」を最も大切にするCreativitism(創造性主義)というあり方を提示し、 それに向けた世界観や価値の転回について論じます。 そして、Creativitismの観点から見た暮らしや仕事のあり方と、 それに基づいた新たな社会の仕組みについて、仮説を提示します。 カネを最重視するCapitalismをはじめ、従来の権威的な主義と違って、 Creativitismが最も大切にする「つくる喜び」は、あくまで私たち一人ひとりが個人的に、 自らの感覚によってしか確認できないものです。 だからこそ、身の周りの衣食住から、物事の解釈や意味づけという「見方」まで、 あらゆるレイヤーで私たちは一人ひとりが創造の主体であり、 日常の中のどんな営みからでも、「つくる」を楽しみはじめられる。 Capitalismの限界が様々な面であらわになりつつある今、 既存の社会システムに疑問を持ち、生き方や働き方を根本的に考え直す人が増えているのではないでしょうか。 「常識」や「正解」にただ沿うのではなく、自分が本当に大切にしたいことを、大切にしたい。 狭い範囲でコントロールするのではなく、より広い縁起の中で、偶発性を楽しみつつ、 自分が思い描くものを、自らの手でつくってみたい。 もしもそういった思いを抱いているのならば、本書はそういう方々に友人のように寄り添い、問いかけ、背中を押し、 ともに考え歩むような一冊になり得ると思います。 また本書は、雑誌『新百姓』をさらに深く楽しんでいただけるようになる一冊でもあります。 本書が、手に取ってくださったお一人お一人にとって、 自身の秘めた創造性に気づき、より花開かせるきっかけの一つになれれば幸いです。 文庫版、256ページ

-

あまから手帖2023年1月号〜2023年6月号セット

¥5,280

SOLD OUT

2023年1月号〜2023年6月号各1冊、計6冊セットです。 1月号:大阪案内、2月号:珈琲コーヒーcoffeeコーヒ、3月号:中華の町へ、4月号:日本酒の味、5月号:京都の迷い方、6月号:カレー(仮) 大きさ: 275mm × 210mm

-

【サイン本】新百姓 Issue 001「水をのむ」

¥3,150

SOLD OUT

※ 編集長おぼけんさんの直筆サイン本です。 『新百姓』 Issue 001「水をのむ」 編集長:おぼけん ※写真2枚目のお二人のサインはありません。 ※写真のものは「625※6,966※」ですが、お届けするものは別の番号になることもございます。 B5変形判 250ページ フルカラー 発行元:一般社団法人新百姓 発売元:ている舎株式会社 ※限定発酵6,966部(=ロックンロール、サイコウ!) 全てに手作業でイリアルナンバー打刻されています。 ■雑誌『新百姓』とは 効率性や規模の拡大を最優先に追求する経済のあり方、人間一人ひとりがそれに従順であるように求められる巨大な社会システム。そういったものに疑問を持ち、新しい生き方を探求している人たちの問いと実践の物語を紹介する雑誌です。 0号は2022年に888部で発行され、すぐに完売しました。 目次 002 創刊によせて 中沢新一 006 Chapter1 新百姓宣言 027 Chapter1 新百姓的考現学 028 どうすれば都市をもっと自由に遊べるか? フラワーチャリ 036 システムの中でどうすれば冒険を楽しめるか? [インタビュー] 関野吉晴さん 052 ハッキンチェア 056 制服女史 063 Chapter2 特集 水をのむ 1) 文明と物語の視点から 076 そもそも人間にとって「水をのむ」って何? [インタビュー] 中沢新一さん 090 「水をのむ」の始まりって? [探求者へのQ&A] 山極壽一さん 092 人類と「水をのむ」のコンンテキスト 094 「水をのむ」と身体メカニズム 096 サイズ別 地球型生命系にとっての「水」の役割 2) デザインと科学の視点から 108 どうすれば誰もが「水をのむ」で 遊べる未来をつくれるか? [インタビュー] 川北力さん 122 どうすれば自分たちで 「水をのむ」の仕組みをつくれるか? [インタビュー] ヘンリー・グロガウさん 205 Chapter3 新百姓の見方 206 人間の創造性を解放する『建築』って? [寄稿] 連勇太朗さん 208 23世紀の昔話|アリとキリギリス 212 YABABON [001号参考図書] 234 「あなたは間違っていない」001号 編集後記にかえて 236 ヨハクの付録 244 写真解説

-

インド音楽とカレーで過ごす日々

¥1,980

SOLD OUT

『インド音楽とカレーで過ごす日々』 石濱匡雄 B5判、212ページ 大阪、中津生まれ。宝石店を営む商売人の母に育てられ、インド音楽、カレーと共に過ごすことで、出来上がった暮らし方について、国内屈指のシタール奏者・石濱匡雄さんに聞きます。幼少期から、シタールと出合う学生時代、そして、インド生活を経ての帰国、軽快な関西弁でエピソードを語ります(オチ付き! )。 48のエピソードには、「あっさりした人もものもないんですよ! 」と、インパクトありなインド話やインドで培われた価値観について、さらには、自分自身の境遇の話など、思いがけず共感、笑が盛りだくさん。 表紙のインパクトに誘われたなら、ぜひ最後まで読んでみてください。 何かが少し変わる、かも知れません。 目次 1、幼少期、大阪の中津で生まれた 2、近所のチャイ屋 3、昭和の純喫茶 4、ファミコンよりも電車 5、戦前生まれの商売人 6、テレビの中 7、石濱匡雄になった 8、字は書けないけど、絵は描ける 9、インド製マトリョーシカ 10、石浜病院は小児科じゃなかった 11、芸妓上がりのお婆ちゃん 12、祖父は留守でした 13、昭和の歌謡曲 14、「なぁママ?金捨てたな?」 15、楽器を始めた 16、札束ではたかれる健康法 17、近鉄に乗って1時間半 18、音楽活動 19、シタールで吹奏楽部入部希望 20、アメ村と奈良のパワースポット 21、数学のテストは感想文 22、インドに行く準備 23、高校生から見た初めてのインド 24、インド料理屋のバイト 25、バラナシとバナラシ 26、師匠ができた 27、引っ越しを決めた理由 28、灼熱のコルカタ 29、急に増えた家族 30、ベンガル語で石灰石って習ったらやめどき 31、日本人であった自分を捨てた 32、母の四柱推命とインド占星術 33、器用さだけでは追いつけない 34、あっさりした味も人もないんですよ! 35、お婆ちゃんが泣いてくれた 36、コルカタの美味しい食べ物 37、日本領事館から寝耳にチャイ 38、束の間の避難 39、コルカタでの人の出会い 40、家族って血縁だけが生むものじゃない 41、想像と違った社会人生活 42、追い求めたもの 43、シタール奏者で過ごす日々 44、人に感銘を与えるもの 45、カルカッタナイト 46、普通のシタール奏者 47、母からもらった舞台 48、インド音楽とカレーで過ごす日々 石濱匡雄(イシハマタダオ) 15歳よりシタールを習い始め、1999年には、ラヴィ・シャンカールの活躍でも有名なマイハール流派の巨匠パンディット・モノジ・シャンカール氏に師事。2003年の帰国後も国内 はもとよりコルカタ(インド)、ソウル(韓国)、ニューヨーク(アメリカ)などで演奏を披露。近年では、ラジオ番組「シタール 奏者・石濱匡雄のカレーだけじゃないインド」(MBS 毎日放 送)も不定期放送。さらに、現地 の家庭料理のレシピを紹介した 初の著書「ベンガル料理はおいしい (著者:石濱匡雄監修:U-zhaan)」も人気を博している。

-

大人ごはん Vol.4

¥1,320

SOLD OUT

『大人ごはん Vol.4』 A5判、112ページ ごはんと文化と生きることが好きなすべてのオトナに送る雑誌 目次 001 グラビア 黒沢清 世界のクロサワ、ごはんを語る 写真・長野陽一 006 誰と食べるか?それが問題だ[Vol.4] 若さと食欲 文・村井理子 / 画・北林研二 012 第一特集 いろんな状況で食べる 大隅健司・真理子 / 鄭堅桓 / 加藤秀幸 044 第二特集 一緒に食べるということ [特別エッセイ]絵・カシワイ 「食べなかった子のこと」きなこ 「食べる・つながる」小桧山聡子 「大家族で食べるということ」野口啓示 062 特別企画 今井真実さんは、どうしてわたしたちの「しんどさ」がわかるんですか? 文・マスダユキ 070 座談会[Vol.4] 街の記憶が語ること ~コスモポリタン都市・高円寺を生きた台湾作家 参加者・林君昵、黄邦銓、永滝稔、狩野俊 絵・ZUCK 078 つるの漫画コーナー[第二回] 元気が出るもの 鶴谷香央理 084 特別インタビュー・黒沢清監督 食事シーンの撮影が段々面白くなってきた 文・月永理絵 090 とるに足らないもの・こと日記[Vol.2] 早川桃代 094 世界の食材[Vol.2] 明け方のマンゴー争奪戦 文と版画・門内ユキエ 099 手抜きごはんの嗜み[Vol.4] ちょっとうれしい、手抜き炊き込みごはん 文と絵・時岡孝行 104 まんぷくとまんぞくの間[Vol.2] 全身で泣く君の背中に 半井志央 110 本当に愛着あるモノと暮らし 湖畔生活のたのもしい相棒 水色のジムニー 文・飯田昭雄 / 絵・ZUCK

-

大人ごはん Vol.3

¥1,100

SOLD OUT

『大人ごはん Vol.3』 A5判、112ページ ごはんと文化と生きることが好きなすべてのオトナに送る雑誌 目次 004 誰と食べるか?それが問題だ[Vol.3] 縁側のタバコ 文・藤原辰史 / 画・北林研二 010 第一特集 ひとりの時間を考える 植本一子 / ツレヅレハナコ / 高橋順子 024 小説 秘密のトンネル 東良美季 030 第二特集 小豆島で農村歌舞伎を観てきました [特別インタビュー]せとうちスタイル山本政子 048 何食べて生きてく?[Vol.3] アフロ・ブラジル料理を訪ねて 旦敬介 & 門内ユキエ 054 つるの漫画コーナー[新連載] 元気がでるもの 鶴谷香央理 056 とるに足らないもの・こと日記 早川桃代 060 座談会[Vol.3] 料理とことば、そして演じること ベスト・山田真歩・狩野俊 074 日々のなりわい[Vol.2] 捨てられている自然物の魅力を再発見して、伝えたい うすけはれ 上杉新・道代 082 日本に住む外国人に聞く[新連載] 連載の動機と大阪に住むプシェメクのこと プシェミスル・ミナージュ / 文・マスダユキ 086 まんぷくとまんぞくの間[新連載] ショートケーキ 半井志央 092 世界の食材[新連載] トウモロコシと小ピューマと小鳥 画・門内ユキエ / 文・旦敬介 096 手抜きごはんの嗜み[Vol.3] 水戻しパスタの楽チンさに脱帽! 時岡孝行 100 ヘベとレケの喰い飲み放談[Vol.3] 今日は仕舞いだ。俺と飲もう 牧野伊三夫 × 大竹聡 106 本当に愛着のあるモノと暮らし[Vol.3] 有機コーディアルジンジャー 飯田昭雄 108 ある食卓の風景[Vol.2] 帝国の時代と、チャパーティーの香り 室谷明津子

-

大人ごはん Vol.2

¥715

SOLD OUT

『大人ごはん Vol.2』 A5判、52ページ ごはんと文化と生きることが好きなすべてのオトナに送る雑誌 目次 02 誰と食べるか?それが問題だ[Vol.2] 飯は飯でしかない 内澤旬子 04 手抜きごはんの嗜み[Vol.2] サッポロ一番を使った実験(山ごはん風) 時岡孝行 時岡孝行・広山大介 06 特集 みんなの食卓探訪記 高橋みどり & 吉田昌太郎 / デジタル・アド・サービス / 立野みどり保育園 / 宅老所よりあい 28 ごはんとわたし[Vol.2] 岸井ゆきの 30 日々のなりわい[新連載] ただ本が好きなだけ。それなのに・・・・・・ 田尻久子 34 何食べて生きてる?[新連載] 柏田道夫 38 ヘベとレケの喰い飲み放談[Vol.2] いろいろだよなあ、酒飲みってのは! 大竹聡 × 牧野伊三夫 42 作家と料理[Vol.2] 武田百合子さんの料理を作る 高山なおみ × 可能俊 × マスダユキ 48 本当に愛着のあるモノと暮らし[Vol.2] 石巻人が作る”こけし” 飯田昭雄 50 ある食卓の風景[新連載] 動物たちとの騒がしい朝食 ― 鴨居羊子「カモイクッキング」 室谷明津子

-

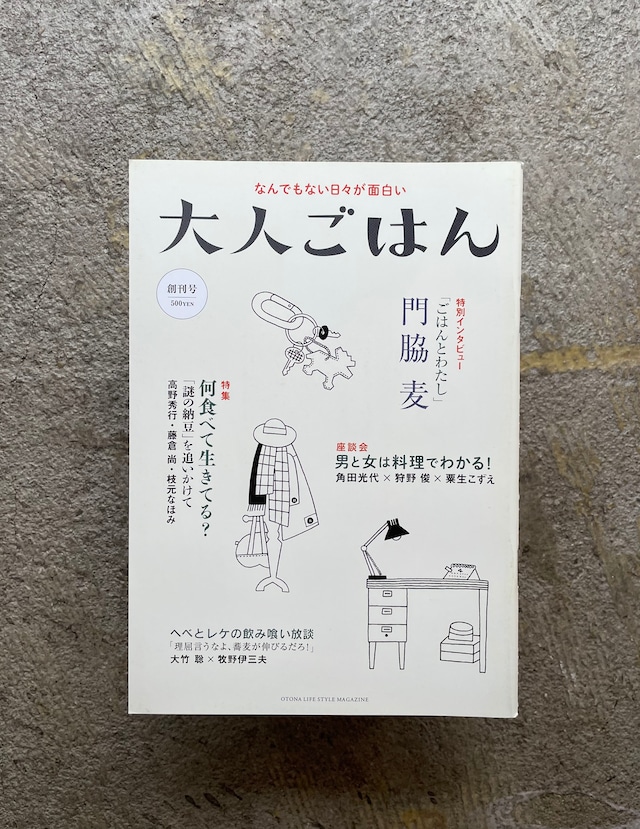

大人ごはん 創刊号

¥550

SOLD OUT

『大人ごはん 創刊号』 A5判、36ページ ごはんと文化と生きることが好きなすべてのオトナに送る雑誌 目次 02 リレーエッセイ 誰と食べるか?それが問題だ 角田光代「誰かと食事をともにすること」 04 コラム 手抜きごはんの嗜み 時岡孝行・広山大介 06 特集 何食べて生きてる? 高野秀行・藤倉尚・枝元なほみ 20 特別インタビュー「ごはんとわたし」 門脇麦 22 対談 ヘベとレケの喰い飲み放談 大竹聡 × 牧野伊三夫 26 座談会 作家と料理」男と女は料理でわかる!」 角田光代 × 狩野俊 × 粟生こずえ 32 エッセイ 本当に愛着のあるモノと暮らし 飯田昭雄「ルンバ君が可愛すぎる!」 34 エッセ 多様性ってなんだ? 川北アリー