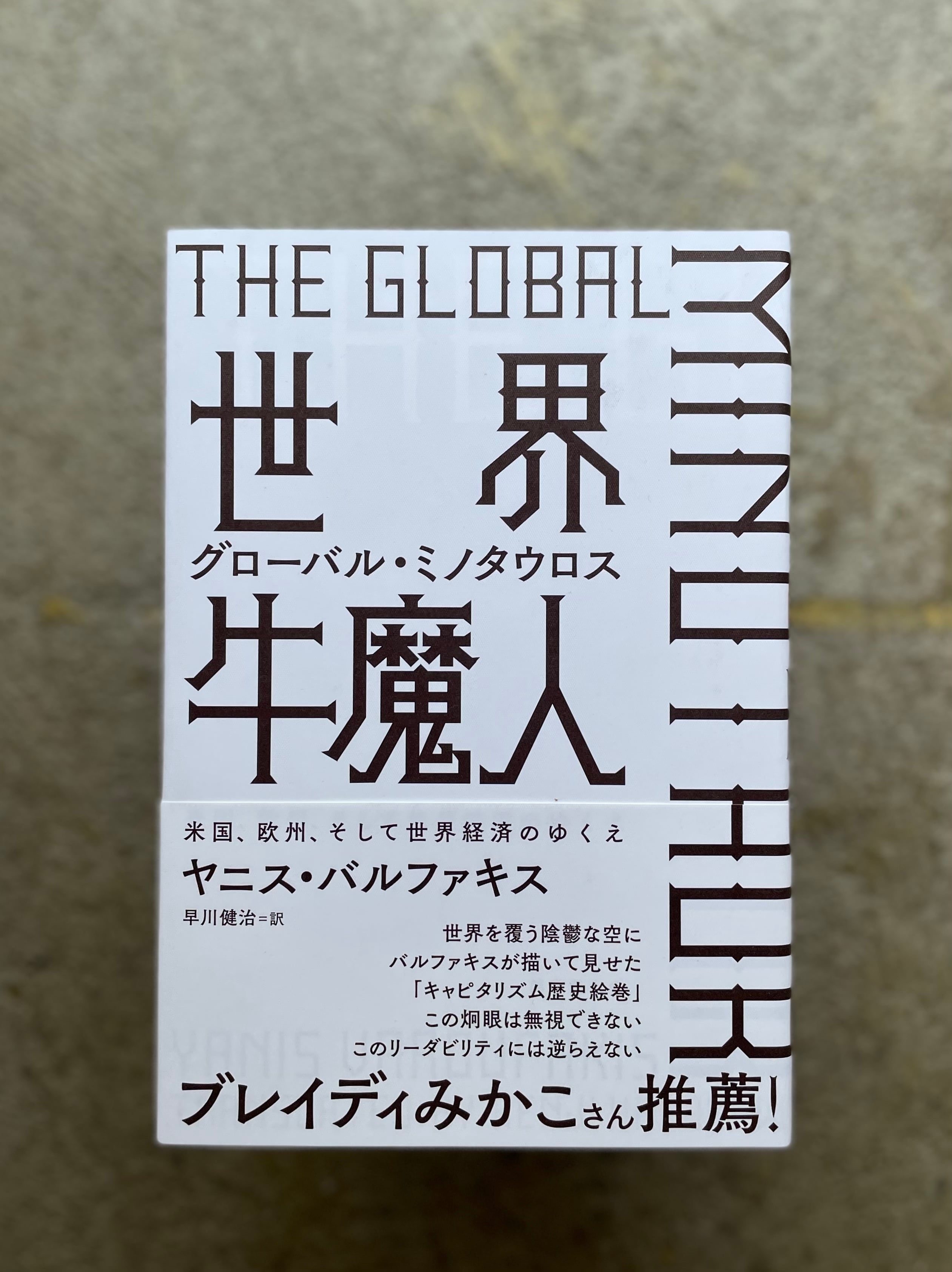

世界牛魔人ーグローバル・ミノタウロス

¥2,640 税込

SOLD OUT

別途送料がかかります。送料を確認する

『世界牛魔人ーグローバル・ミノタウロス』米国、欧州、そして世界経済のゆくえ

ヤニス ・バルファキス

早川健治 訳

四六判 縦188mm × 横127mm

400ページ

"世界を覆う陰鬱な空にバルファキスが描いて見せた「キャピタリズム歴史絵巻」

この炯眼は無視できない このリーダビリティには逆らえない"―ブレイディみかこ

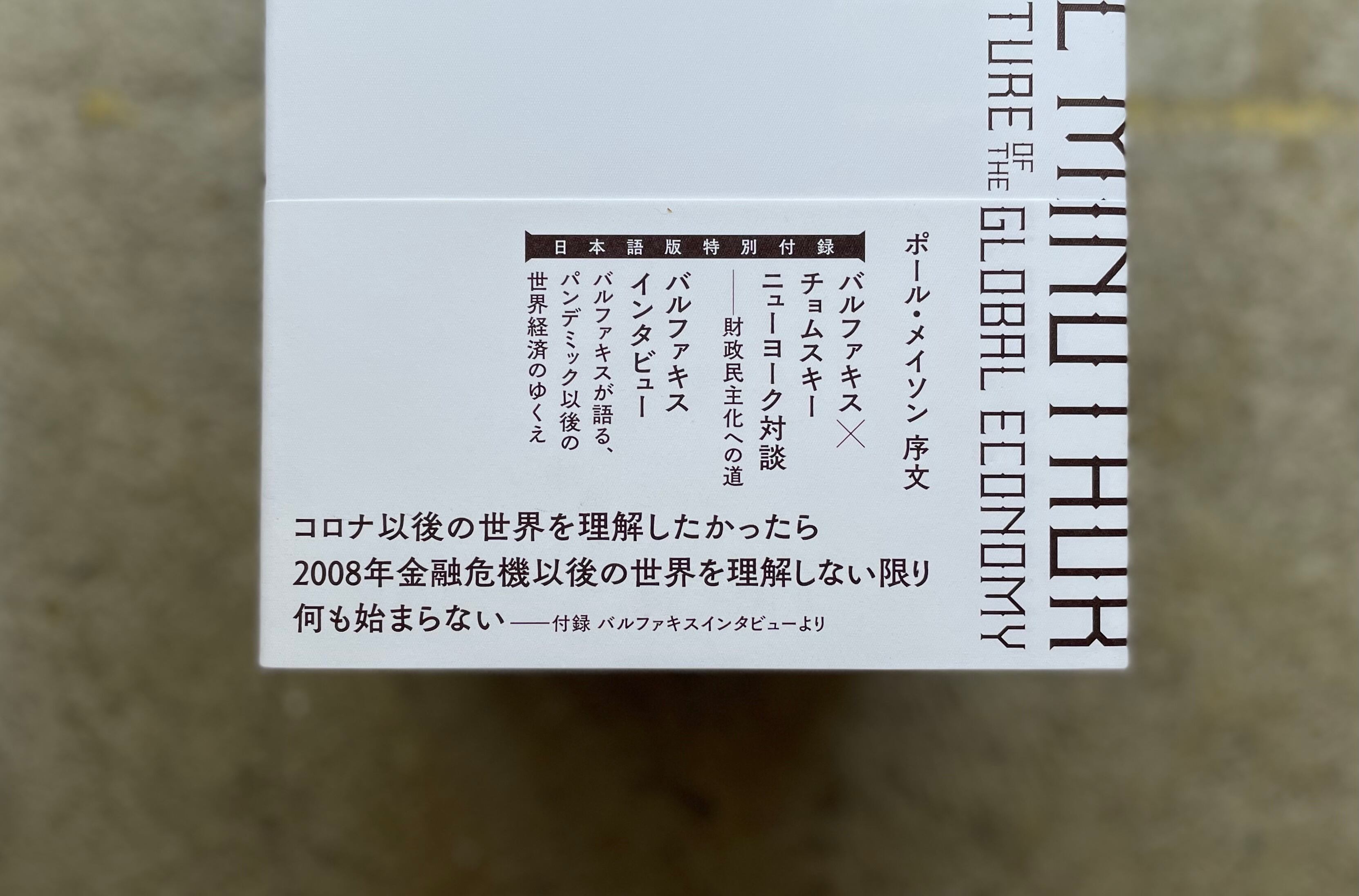

世界的反緊縮経済運動のリーダー、ヤニス・バルファキスの思想的集大成、待望の翻訳完成。邦訳特典付録として、伝説の知識人ノーム・チョムスキーとの「ニューヨーク対談」、そして特別インタビュー「バルファキスが語る、パンデミック以後の世界経済のゆくえ」の二編を収録。

付録のインタビューでバルファキスは「コロナパンデミック危機は、2008年リーマン金融危機と切り離して考えることはできず、2008年危機の延長線上で考えるべきだ」と主張する。

世界資本主義史において戦後アメリカという帝国は、世界中の富を吸い上げ、それを世界中に循環させる中で肥え太るという、前代未聞の新システムつくりあげた。バルファキスはこのシステムをギリシア神話に登場する牛頭人身の怪人、ミノタウロスに喩えて鋭利に分析する。「牛魔人システム」が崩壊した2008年以後も、金融緩和により金融部門と実体経済の乖離が進み、極々一部の人々に金融資本主義の利益が集中し、超格差拡大社会が実現してしまっている。バルファキスによると、コロナ危機はこのトレンドを加速させ、資本主義を金融資本主義から「テクノ封建主義」へ変質させている。

本書ではこうした分析が、経済理論のみならず古代ギリシア神話や近代文学、哲学思想やサブカルチャーに至るまで幅広い表現を用いて展開されている。現在の世界の富の偏在と格差・貧困の根本原因を理解し、そしてコロナ後の社会を民主的に再生させるにあたって、時間の試練にも十分に耐えうるような洗練された視座を提供してくれる一冊である。

目次

序文 ポール・メイソン

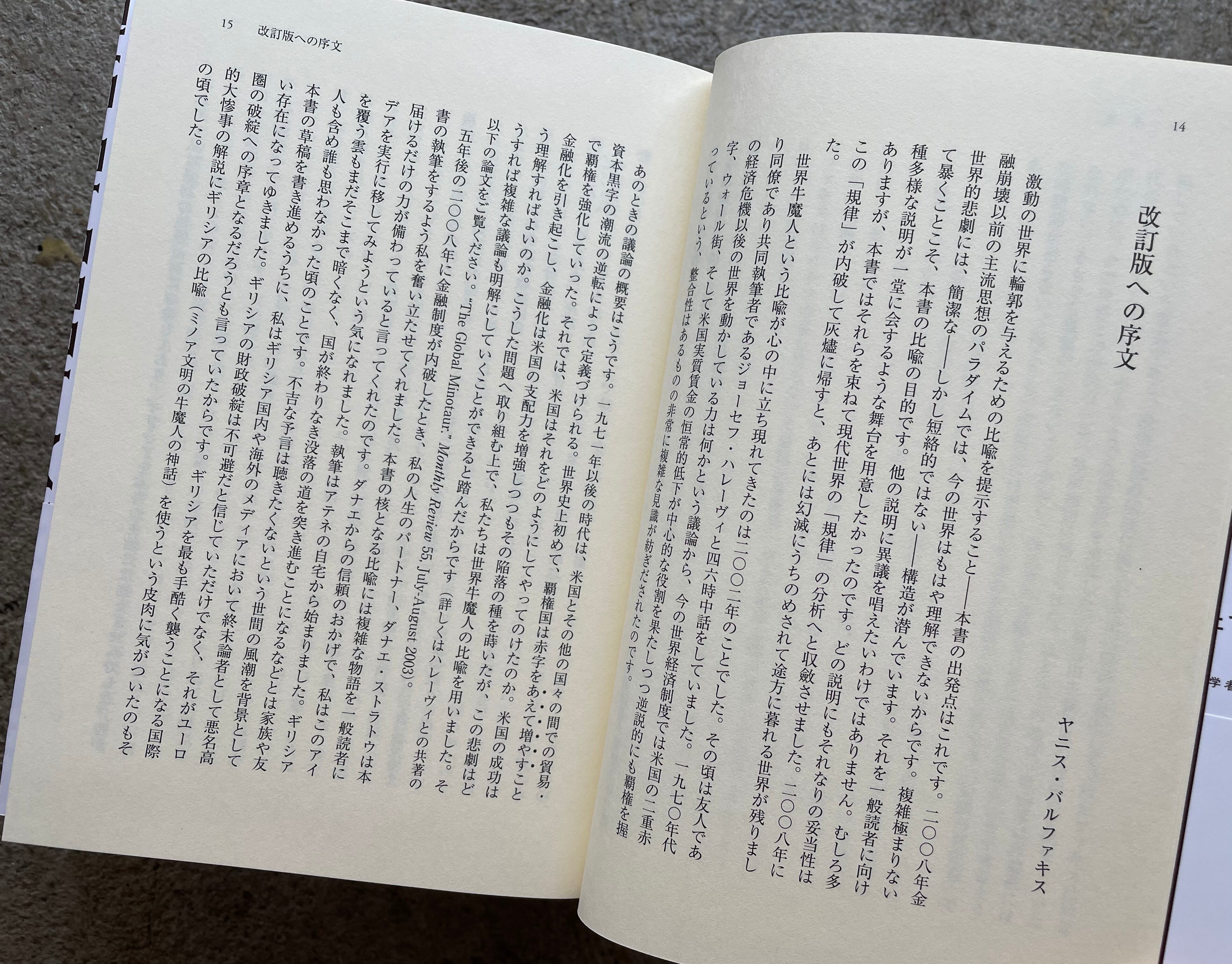

改訂版への序文 ヤニス・バルファキス

謝辞

推薦図書

第一章 序論

第二章 未来の実験室

第三章 世界計画

第四章 世界牛魔人

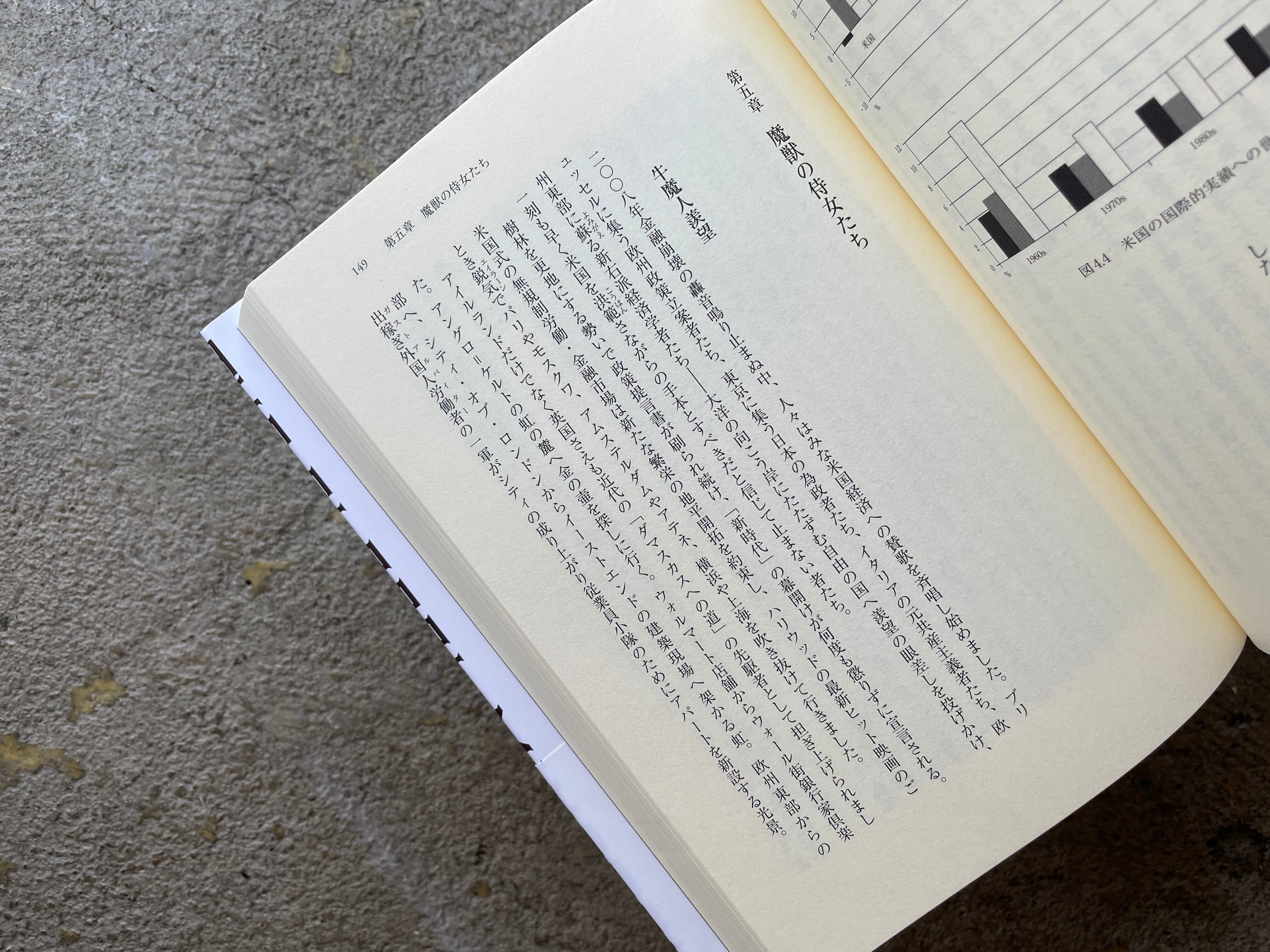

第五章 魔獣の侍女たち

第六章 金融崩壊

第七章 侍女たちの逆襲

第八章 牛魔人の後世への遺産

第九章 牛魔人なき世界

後記

原注

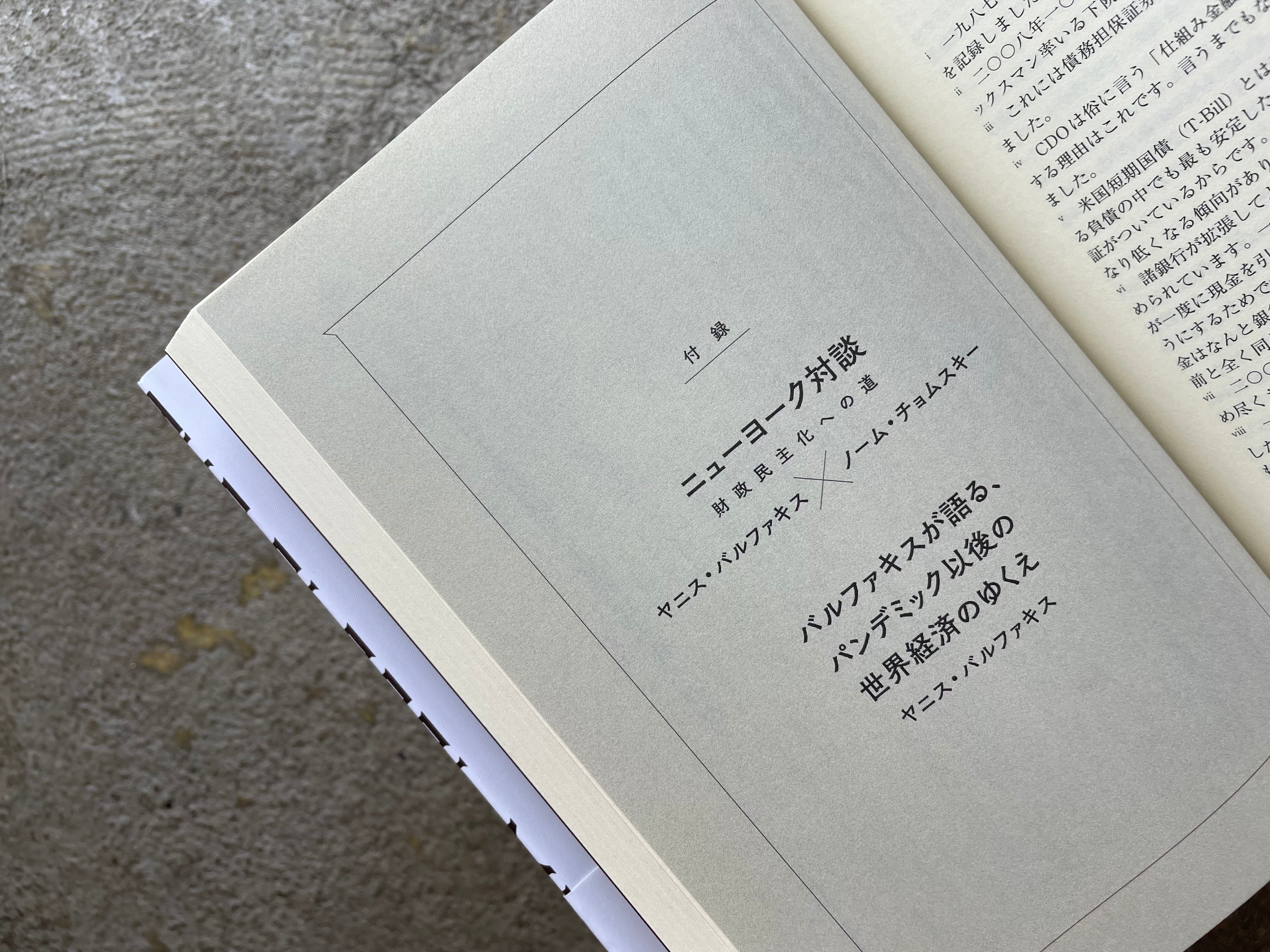

付録

ニューヨーク対談――財政民主化への道 ヤニス・バルファキス×ノーム・チョムスキー

バルファキスが語る、パンデミック以後の世界経済のゆくえ ヤニス・バルファキス

訳者から、読者のみなさまへ

『世界牛魔人』翻訳方針

索引

前書きなど

バルファキスが語る、パンデミック以後の世界経済のゆくえ

ヤニス・バルファキス(聞き手:ロバート・ジョンソン、新経済思想研究所INET所長)

より以下一部抜粋

よくあるパターンとして、今起きている危機―コロナウイルスに端を発する世界的な経済活動の停滞―を2008年の金融崩壊と対比して論じる人がいるよね。でもこれは間違っていると思う。

2020年危機は2008年危機と切り離せるものではなく、むしろ2008年危機の延長線上で考えなければいけない事態だからさ。

もう少しさかのぼって考えてみようか。ブレトンウッズ体制終焉後に着々と金融化(financialization)が進み、世界レベルで資本が移動するようになった現代において、経済分析の定跡に従ってしまっては、つまり「アメリカ経済」「イギリス経済」「ギリシャ経済」「日本経済」という区分をもちいて国民国家をベースに議論を展開してしまっては誤解を生むだけだ。国単位で経済の強みや弱みを分析するという従来のマクロ経済学がいかに使い物にならないかは、ここ20年間ではっきりしているはず。貿易や財政に関するデータを用いても、僕らを取り囲む霧を晴らすことはできない。

鍵となるのは金融資本の潮流だ。金融化が世界を一新させた理由も、2008年金融崩壊が金融化に大ダメージを与えた結果、DNAですらない、RNAのほんの切れ端でさえもこれほどの打撃を僕らに浴びせることができるようになったその理由も、ここから読み取れる。コロナウイルスがこれほどひどい惨事をもたらしているのも、そもそも金融資本主義がコロナ以前にすでに深手を負っていたからなんだ。今日はこの文脈で話を進めたい。2008年に生じたある大きな出来事の発展型として2020年危機を捉えること。そもそも、2008年に起きた金融化の危機には決着がついていない

―これを今日は示してみたいと思う。なるほど、金融市場は回復したかもしれない。今も金儲けは続いているかもしれない。でも、世界資本主義の要である金融化は、二○○八年という深手を完治できていない。僕の仮説が正しければ、コロナ以後の世界を理解したかったら―コロナ以後の世界について語りたがる人たちは本当に後を絶たないものだけど―まず二○○八年以後の世界を理解しない限り何も始まらない。

本題に移るとしよう。一昔前まで、お金は各国間を主に金融取引という形で行き来していた。各国経済の消費者内需は国内生産者が満たしていた。アメリカのような大国だけでなく、僕の母国ギリシャのような小国においても、今と比べてはるかに多くの生産物を国内消費者向けに生産していた。これに関する数値を参照すれば、一国の経済の状態を把握することができたわけだ。現代ではそういった手法はもはや通用しない。1980年代以降の世界では、中国やドイツのような国における問題はアメリカやギリシャにおける問題と密接に結びついている。「アメリカやギリシャ」という風に、ロバート、君の輝ける母国、世界の覇権を握る超大国を、僕の故郷である破産小国と同列に扱うような言

い方をしたけど、これには理由があるんだ。というのも、アメリカとギリシャには「赤字国家」という共通点がある。

ブレトンウッズ体制の終焉を資本主義の歴史における転機として位置づけたのにも理由がある。それ以前までは、金融家の活動は厳しく規制されており、通貨の循環(マネー・フロー)は実体経済の動向とつながりを保っていた。ところが1980年代前半にブレトンウッズ体制が終わり、資本規制が取っ払われると、金融工学による民間通貨の激流が巨額の貿易不均衡の主な原資となった。さきほど

僕はアメリカを例に挙げた。それに、あなた方は現在アメリカからこのライブインタビューを見ている。というわけで、今しばらくアメリカに注意を向けてみたい。未来の歴史家たちは「アメリカの覇権はアメリカの貿易赤字の拡大に比例して強まった」という、1980年代に出てきた実に奇妙で重要な現象に焦点を当てるだろう。世界史上初めての出来事だからだ。これ以前は、帝国や経済大国や覇権国が黒字国から赤字国へと転落すると必ず権力の縮退が起きた。ところが、アメリカの場合はその反対のことが起きた。なぜだろう。

理由はこうだ。アメリカが貿易において黒字国から赤字国へと転落していくかたわらで、ウォール街は海外諸国の黒字を再循環(リサイクル)させる上で中心的な役割を担うようになった。主にドイツや日本からの黒字だが、最近では中国からの黒字もそこに加わっている。これらの国々は、アメリカへの純輸出によって利益を生む一方でその利益をウォール街経由で再循環させたわけだ。「非均斉動的平衡」(unbalanced dynamic equilibrium)とでも呼ぶべきこの実に興味深い状態を背景に、アメリカは

商品と他国利益の両方で世界最大の輸入国となった。さらに、巨額のカネがウォール街へと流れ込んだ後にアメリカを含む各国への資金となって再び流れ出すという潮流が形成された―「金融化」と呼ばれる現象だ。ところが2008年に金融化は砂上の楼閣のごとく崩れ落ちてしまった。その理由はこうだ。金融化によって、持続不可能な量の民間通貨が発行された。砂上の楼閣のご多分に洩れず、

この場合もまた増築を重ねてゆけばそのうち基盤が崩れ建物全体が瓦解する。連邦準備制度だけでなく、G20諸国の中央銀行が一致団結して2008年に金融市場を見事に再生(refloat)させたわけだが、ウォール街と金融化体制は世界の黒字を再循環する能力を失った。ブタ積みにされたカネを生産的な投資に変身させ、アメリカやイギリス、欧州各国やインド、そしてラテンアメリカ諸国で優良雇用を大規模に創出する力は、2008年以降失われたままだ。以上が僕の仮説だ。

この仮説を経験的証拠に照らし合わせて検証するのは別の機会に譲ることにしたい。ここでは2020年へと話を進めていこう。そのための準備として、さらにいくつか付言をしておく。まず、2008年金融崩壊以降、ウォール街をはじめ西洋諸国の金融市場では、先進国経済の(すなわちOECD加盟諸国の)二分化が起きている。これは実に面白い現象だ。一方には赤字諸国がある。赤字諸国は皆同じ運命を辿っている。負債バブルが生成されるかたわら、労働者階級は産業地帯の斜陽化を、指をくわえて見守るしかない。アメリカという強国であれ、ギリシャという弱小国であれ、それは変わら

ない。対外赤字を埋め合わせるためには、負債バブルを作るより他に道がないのだから。バブルはいつか当然破裂するわけだが、そうなると今度はアメリカ中西部からペロポネソス半島まで広範にわたって労働者が負債の奴隷となり、生活水準が下がる。他方の極には黒字諸国が存在するが、こちらは一国ごとに個性がある。例えば中国とドイツをみてほしい。どちらも巨額の対米貿易黒字を有している。中国の場合は欧州全体に対して、またドイツの場合はその他の欧州諸国に対して、やはり大きな貿易黒字がある。マクロ経済的にみると、中国においてもドイツにおいても労働者階級の所得と財産の抑圧がはっきりと見てとれる。特に中国ではこれが顕著だ。消費がGDPに占める割合は五〇%を割っており、労働者階級には勤務先地域における居住権すら認められておらず、福祉国家へのアクセ

スも限られており、生存をかけてひたすら貯蓄をするしかない状態に置かれ、仮に貯蓄に成功してもほとんどの場合そこには雀の涙ほどの実質金利しかつかない。よって、中国では労働者階級の所得と財産の抑圧がある。ドイツも然りだ。だが、中国とドイツの間には重要な相違点がある。中国においては投資が活発だが、ドイツでは投資がほとんどされていない。ドイツ企業は投資を渋っているわけだ。さらに、特にこれはギリシャから見て重要な問題なのだが、ドイツ企業は自社商品への需要を確保する上で、ユーロ圏の諸外国―ギリシャ、スペイン、アイルランド、イタリア等々―で生成される信用(クレジット)バブルに依存している。

別の言い方をするならば、世界の情勢を「国家のぶつかり合い」として―アメリカ対中国、ドイツ対ギリシャという具合に―表現する人たちは、故意にか、無意識的にか、周りを混乱させてしまっている。今起きていることは、ドイツとギリシャのぶつかり合いでも、アメリカと中国のぶつかり合いでもない。ことの本質は、階級闘争の激化にあるからだ。つまり、真のぶつかり合いはドイツ国内で、アメリカ国内で、そしてギリシャ国内で、すなわち国民国家(nation states)の内部で起きている。世界金融の潮流は、支えきれないはずのものを支え、維持できないはずのものを、すなわち貿易

不均衡と金融の流れの不均衡からなる非均斉の均衡(unbalanced equilibrium)を維持している。この文脈で先述の点を理解しない限り、金融も経済も政治も理解できない。僕が「ナショナリスト・インターナショナル」と呼ぶ現象も理解できない―ドナルド・トランプ、ブラジルのボルソナーロ、インドのモディ、そして欧州連合(EU)諸国の排外主義者たちからなる国際連合だ。二〇二〇年の出来事も、こうした文脈から出発しない限り理解できないだろう。

ご存知のとおり、ラリー・サマーズは一連の出来事を「長期停滞論」を使って説明しようとしたし、ジョーセフ・スティグリッツも重要な仕事をした。いずれも頭脳明晰な思想家だ。しかし、真に必要とされているのは、事態を世界的な視野で把握することではないか。僕の関心もここにある。考えてみると、味わい深い矛盾が立ち現れてくる。金融化からくる不均衡が深まる中、世界金融資本主義社会は世界全体を無理矢理均衡状態へともっていこうとしているが、そうした動きが各国の内部での動向と矛盾してしまっているわけだ。

詳しく説明しよう。2008年は金融部門のバブルがはじけた年だった。債務担保証券(CDO)や第三次証券化商品(CDO2)といった形で大量に刷られた民間通貨を支える余力がもはやこの地球にはないのだということがそのとき明らかになった。その後何が起きたのかと言えば、連邦準備制度とG20

の中央諸銀行が先述のとおり金融部門を再生させた。類まれなる連帯感を示し、極少数の金融家のための社会主義(socialism for the very few financiers)を地で行く行動をとった。多数の人々から少数の人々へ、実体経済から金融部門へありったけの資金を移動し、金融部門を救済したのだ。これはしかし、がんの治療にコルチゾール(抗炎症薬)を使うようなものだと思えてしまう。金融資本主義という患者ががんになったとき、僕らは流動性という名のコルチゾールをそこへ惜しみなく注入したわけだ。

患者は一時的に元気になり、金融市場にも活力が戻った。同時に、金融部門の救済と再生は民衆に対する緊縮策の実施を意味してもいた。アメリカ中西部やアメリカ全土、イギリスや欧州大陸全土でもそうだったが、殺意あふれるトロイカにお尻を叩かれつつ緊縮策を誰よりも熱心に推し進めたのはギリシャだった。緊縮策の本質は「投資と購買力の縮小」であると考えていただいて良い。

民衆に対して緊縮策を実施し、結果として総需要の低下―すなわち民衆の投資と購買力の低下―が起こってしまえば、あとは企業に流動性を注入し続ける以外に制度維持の道はない。当局による資本移転と流動性の提供は金融家たちを救済したが、過剰な流動性の行き先を作るという課題が未解決だった。仮にあなたが金融家だとして、もし中央銀行からタダでお金を貰えたら、当然それを融資する必要を感じるだろう。金融家は借り手がつかない流動性を抱えるのがとにかく嫌いだからだ。しかし、あなたはこのカネを一般の人たちには与えないだろう。緊縮策のおかげで人々の所得は下がっており、債務不履行のリスクが上がっているのだからね。

版元から一言

ベストセラー経済学者にして反緊縮革ジャン政治家、バルファキスの思想的原点!待望の翻訳

イギリス在住のライター、ブレイディみかこさん(『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』『女たちのテロル』『子どもたちの階級闘争』など著書多数)から、素敵な推薦文をいただきました。

『世界を覆う陰鬱な空にバルファキスが描いて見せた「キャピタリズム歴史絵巻」

この炯眼は無視できない このリーダビリティには逆らえない』

まさに、いま、この世界を覆うパンデミックの「陰鬱な空」を超えていくための政治経済思想の立ち位置を本書は示してくれます。

邦訳特典の付録として、思想家・チョムスキーとの「ニューヨーク対談」そして、バルファキスインタビュー「バルファキスが語るパンデミック以後の世界経済のゆくえ」の二編を収録。

そのインタビューで、バルファキスは、こう言っています。

「コロナパンデミック危機は、2008年リーマン金融危機と切り離して考えることはできないーー2008年危機の延長線上で考えるべき」

そうなんです。あの2008年のリーマン金融危機から、わたしたちは、まったく抜け出していない。そこに、この「コロナ禍」が覆いかぶさった。

そして、わたしたちは、さらなる経済的疲弊、超がつく格差、貧困へと至っているわけです。

バルファキスは、2008年金融危機の原因を分析する中で、アメリカという「帝国」が、どのようにして、20世紀から世界を「牛耳る」ことになったか?そこに、世界資本主義の過去・現在・未来の秘密があると指摘します。

そのアメリカをギリシャ神話の貪欲な怪獣(牛頭人身)のミノタウロスになぞらえて、バルファキス独特の文体がさえる翻訳書となっております。

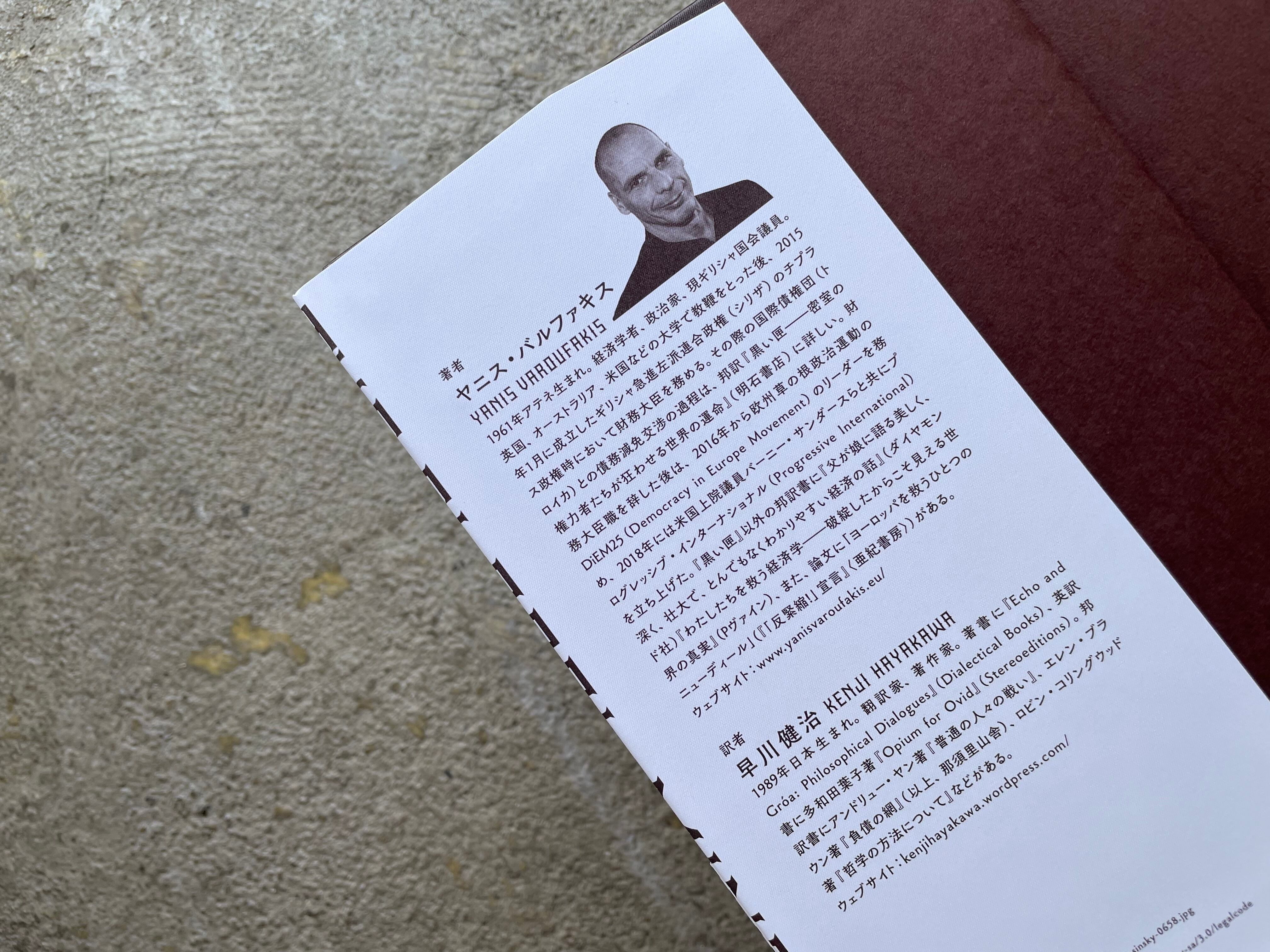

ヤニス ・バルファキス

1961年アテネ生まれ。経済学者、政治家、現ギリシャ国会議員。英国、オーストラリア、米国などの大学で教鞭をとった後、2015年1月に成立したギリシャ急進左派連合政権(シリザ)のチプラス政権時において財務大臣を務める。その際の国際債権団(トロイカ)との債務減免交渉の過程は、邦訳『黒い匣――密室の権力者たちが狂わせる世界の運命』(明石書店)に詳しい。財務大臣職を辞した後は、2016年から欧州草の根政治運動のDiEM25(Democracy in Europe Movement)のリーダーを務め、2018年には米国上院議員バーニー・サンダースらと共にプログレッシブ・インターナショナル(Progressive International)を立ち上げた。『黒い匣』以外の邦訳書に『父が娘に語る美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話』(ダイヤモンド社)『わたしたちを救う経済学――破綻したからこそ見える世界の真実』(Pヴァイン)、また、論文に「ヨーロッパを救うひとつのニューディール」(『「反緊縮!」宣言』<亜紀書房>)がある。

早川健治(ハヤカワケンジ)

1989年日本生まれ。翻訳家、著作家。著書に『Echo and Gróa: Philosophical Dialogues』(Dialectical Books)、英訳書に多和田葉子著『Opium for Ovid』(Stereoeditions)。邦訳書にアンドリュー・ヤン著『普通の人々の戦い』、エレン・ブラウン著『負債の網』(以上、那須里山舎)、ロビン・コリングウッド著『哲学の方法について』などがある。

-

レビュー

(1243)

-

送料・配送方法について

-

お支払い方法について

¥2,640 税込

SOLD OUT